Ein Imagevideo der Universitätsbibliothek in Plymouth

Directed and filmed by: Robert Mayall

Special Effects and Editing by: Liam Hogg

Voiceover by: Chloe Matthews

Bibliothekarisch – die berufliche Tätigkeit eine:r Bibliothekar:in betreffend.

Directed and filmed by: Robert Mayall

Special Effects and Editing by: Liam Hogg

Voiceover by: Chloe Matthews

Am 31.03.2011 habe ich bereits im Blog mit dem Titel “Libraries and the New Community Information Ecology” einen interessanten Vortrag von Lee Rainie gepostet. Es ging um eine neue “Rolle von BibliothekarInnen und JournalistInnen in der US-amerikanischen Gesellschaft” und neue Aufgabenfelder ein, welchen BibliothekarInnen und Journalisten in der heutigen Gesellschaft zukäme, um den heutigen Aufmerksamkeitökonomien weiterhin relevant zu bleiben. An einem Tages-Workshop für BibliothekarInnen, Bürger und Journalisten, der Anfang April 2011 am MIT in Massachussettes stattfand, wurde dieses Thema wieder auf die Agenda gesetzt.

Im Vordergrund steht hierbei nicht nur der klassische Journalismus der einschlägig bekannten Medien, sondern der sogenannte “Citizen Journalism” oder Bürger-Journalismus, der auch als öffentlicher, partizipativer, als demokratischer, alsGuerrilla- und/oder Graswurzel-Journalismus bezeichnet wird, wie ihn beispielsweise Bürger im Quartiersmanagement oder in der Occupy-Bewegung nutzen. Unter der Webseitenadresse www.biblionews.com gibt es mehr Infos zur Zusammenarbeit zwischen diesen Akteuren und auch auch im folgenden Video. Es wurde beispielsweise zu folgenden Fragen diskutiert und Ergebnisse erarbeitet:

“How do we foster information literacy and media literacy in our libraries and in our communities?, How can we engage underserved communities to understand their information needs, create knowledge, increase social capital and strengthen the institutions committed to both?, How should we redefine “public” and “access” to facilitate new media literacies?, How can we TRUST community engagement, especially among teens, to build to civic engagement? And support that trust via our institutions?”

David Weinberger und R. David Lankes zählen wohl zu den Teilnehmern, die mir hier eher bekannter sind, aber insgesamt scheint “Beyond Books, News, Literacy, and Democracy for America’s Libraries” einen interdisziplinären Ansatz zu verfolgen, der auch hierzulande sicherlich interessant wäre auszuprobieren, indem Journalisten, Autoren, Bürger, sozial engagierte Aktivisten, Medienvertreter und Vertreter aus Bildungseinrichtungen zusammen mit BibliothekarInnen über die oben genannten Fragen diskutieren und Konzepte für die Zukunft des Journalismus und der Bibliotheksarbeit ausarbeiten. Die Förderung einer partizipativen Demokratie, die Förderung von Zivilengagement bei Jugendlichen und die Förderung von Medien- und Informationskompetenz sind wichtige Herausforderungen für eine demokratische Gesellschaft, wie sie auch in Deutschland existiert. Diese Idee wäre sicherlich auch auf das deutsche Bibliothekswesen übertragbar, wenn genügend Akteure und Mitstreiter gewonnen werden könnten.

“For three centuries, in American towns large and small, two institutions have uniquely marked a commitment to participatory democracy, learning and open inquiry — our libraries and our free press. Today, as their tools change, their common missions of civic engagement and information transparency converge. Economic and technology changes suggest an opportunity for collaboration among these two historic community information centers — one largely public, one largely private. How?” Jacob Caggiano

Weiterführende Links zum interdisziplinären Thema finden sich hier:

http://www.publicinsightnetwork.org

http://allprinceton.com

http://www.datatracker.org

http://muckrock.com

http://cu-citizenaccess.org

Ab 11 Uhr am 13.03. ging es in der KIBA-Lounge um die interdisziplinäre GeNu-Media-Teilstudie (verschiedener Fachbereiche) der HTWK Leipzig: “Analyse der Möglichkeiten und Grenzen intergenerativer Zielgruppenorientierungen in Bibliotheken”.

Sandra Michaelis (GeNuMedia) und Prof. Dr. Gerhard Hacker hielten hierzu einen Vortrag mit dem Titel “Bibliotheken – der neue Ort generationsübergreifender Medienbildung?” Bereits 2012 wurde dieses Teilprojekt auf dem Bibliothekartag in Hamburg mit dem Titel “Senioren im Fokus. Die Nachwuchsforschergruppe GeNuMedia- Barrierefreie Medien – Generationsübergreifende Nutzungskonzepte” vorgestellt. Der letztjährige Vortrag zu diesem Thema gibt die Grundstruktur wieder, welche auch dieses Jahr einleitend so präsentiert wurde. Das Projekt ist in unterschiedliche Schwerpunkte eingeteilt. Nachdem eine Datenbasis zur Medienaneignung und Intergenerativen Medientechnologien erstellt ist, sollen Handlungsempfehlungen für die Konzeption und Realisation generationsadäquater Medientechnologien erstellt werden. Dabei hatte ich den Eindruck, dass der Begriff Medienkompetenz häufiger verwendet wurde als Informationskompetenz. Nach einer Definiton des Begriffs Medienkompetenz nach Tulodziecki wurde auf Sekundäranalysen des (Medien-)nutzungsverhaltens in Bibliotheken eingegangen. Mehr dazu findet sich in der oben angegebenen Verlinkung (hier im Blog) zum letztjährigen Vortrag,

“Medienkompetenz beschreibt das Vermögen und die Bereitschaft in Medienzusammenhängen sachgerecht, selbstbestimmt, kreativ und sozial verantwortlich zu handeln” (Schulz-Zander & Tulodziecki, 2009, S. 44).

“Auf einem Plakat war damals ein schwarzes Mädchen mit einem Buch in der Hand

zu sehen. Darunter stand: »Ich war mal eine dumme Blondine.«”

“Wenn wir rausgehen auf die Straße, dann können Unfälle passieren. Aber wenn sich die Bibliothekar_Innen nicht öffnen, nicht da präsent sind, wo Bildungsbenachteiligte, Arme und von sozialer Exklusion betroffene Menschen sind, dann können sie beim “Kampf” gegen Armut, den Einsatz für sozialen Frieden und dem Wohl ihrer (potentiellen) Communities herzlich wenig ausrichten. Es geht darum Brücken zu bauen. Wenn ich die Wahl habe zwischen einer bibliothekarischen Öffentlichkeit, die sich beim Rausgehen auf die Straße Verletzungen zuzieht und einer bibliothekarischen Öffentlichkeit, die erkrankt, weil sie sich nur mit sich selbst beschäftigt, dann habe ich keine Zweifel: Ich würde die erste Option wählen.”

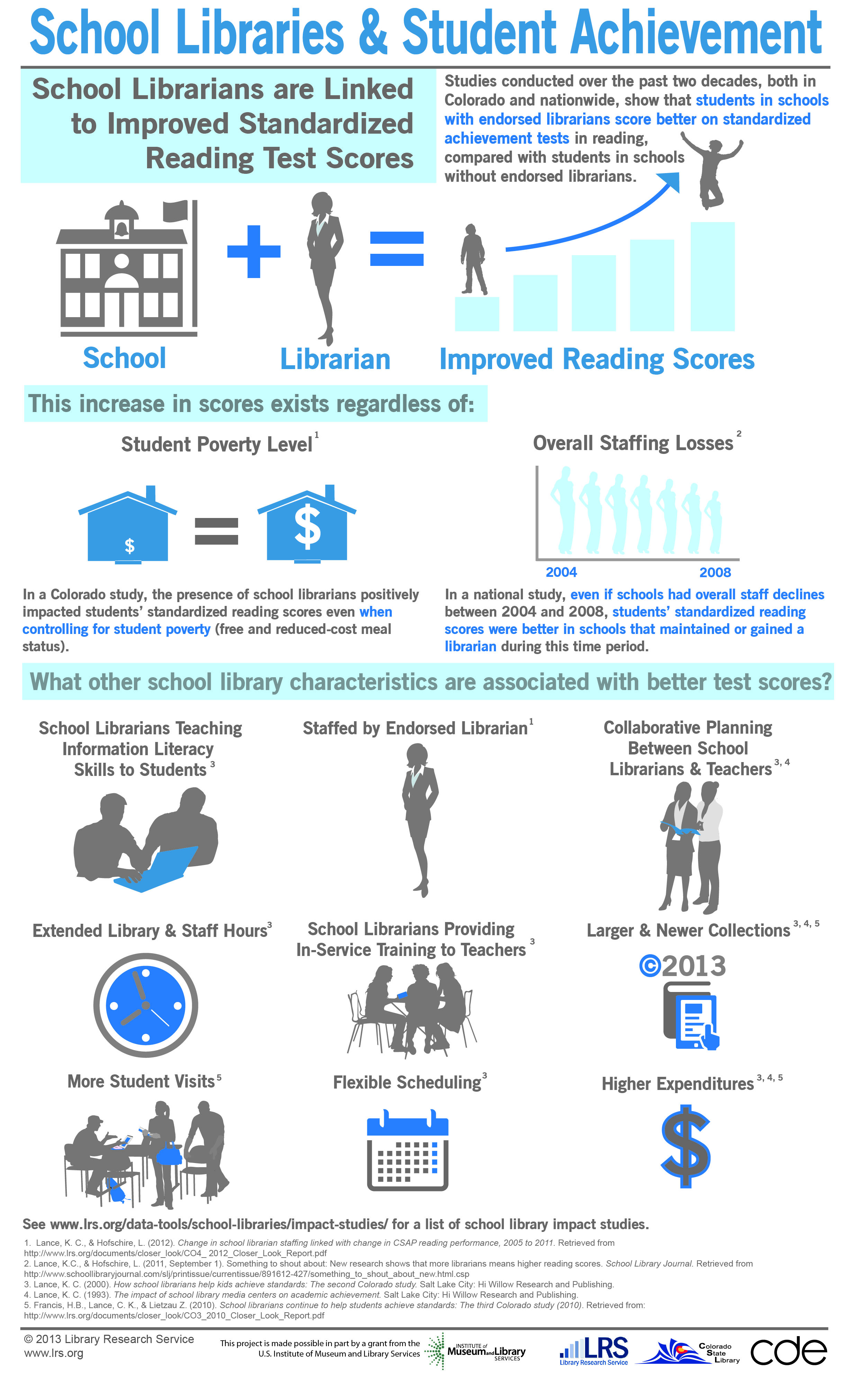

Am 12.10.2012 wurde hier im Blog das Video des Bibliotheksverbands der Schulbibliothekare im US-Bundesstaat New Jersey zum Einfluß von Schulbibliotheken auf den Schulerfolg gepostet. Das Video, als auch die Infografik und deren Argumente beziehen sich auf die Studie “The Impact of School Libraries on Student Achievement”. Wer sich gerne tiefer in die Thematik einarbeiten will, dem sei die Bibliografie von “US school library impact studies” empfohlen und das am Ende des Blogposts angefügte Video.

Diesmal habe ich mir auch die vielen Posterpräsentationen angesehen und es gibt zum Beispiel auf der Internetseite von EIGE (European Institute for Gender Equality) nun europaweite Ressourcen zur geschlechtsspezifischen Gewalt, auch gegen Männer, wie Frau Dr. Karin Aleksander mir gegenüber betonte. Doch ist Spiralcurriculum nicht schon seit Jahren in Nordrhein-Westfalen, Hamdburg und anderswo ein etablierter Standard zur Kooperation mit Schulen und Bibliotheken, um Medien- und Informationskompetenz zu fördern? Auch hierzu gab es ein Poster über Leipziger Kooperationen zwischen Schulen und Stadtbibliotheken und deren Kooperationsweisen in der Vermittlung von Medienkompetenz und Leseförderung. Leider habe ich das Poster zum Thema “Train the Trainer: Motivation, Selbstreflexion und fachliche Kompetenz von Student Advisors bei der Vermittlung von Informationskompetenz” nicht gesehen oder übersehen, was von Michaela Zemanek von der UB Wien stammte. Dabei ging es um folgende Fragen: “Was müssen Studierende, die andere Studierende in Informationskompetenz unterweisen sollen, können? Über welche Kenntnisse und Soft Skills sollen sie verfügen? Was hilft ihnen, ihre eigene Kompetenz richtig einzuschätzen? Wie kann ihre Motivation gesteigert werden? Welche neuen Lehr- und Lernformen sind dafür geeignet?”

Am Nachmittag fand die öffentliche Arbeitssitzung des Arbeitskreises Kritische Bibliothek statt, die ich zum ersten Mal besuchte. Es sprach Peter Jobmann, der den ganzen Vortrag übernahm, den er sich ursprünglich mit Gerhard Zschau teilen wollte. Beide haben ein zusätzliches Fernstudium Demokratiepädagogik an der Freien Universität Berlin bald abgeschlossen und gemeinsam eine Abschlussarbeit zum Thema “Demokratiepädagogik und Bibliotheksentwicklung” verfasst, welche die arg bestandorientierte Sichtweisen und Herangehensweisen in öffentlichen Bibliotheken kritisierte.

Ein weiterer Aspekt war die kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff des Kunden, der deutlich machte, dass es hierzu keinen funktionalen Problembezug und keine wissenschaftliche Auseinandersetzung zu dessen Verwendung im bibliothekarischen Berufsfeld gibt. Jobmann machte die Machtasymmetrien deutlich und prangerte den semantischen Mißbrauch hierzu an. Den die Auftragsformen Markttausch, Vertragsbezeichnung und bürokratische Subordination sind Indizien dieser Asymmetrie. Er plädierte für eine berufsstandsweite Rollendiskussion und untersuchte in einem nächsten Schritt den Begriff des Leitbilds und deren Verwendung in Bibliotheken, sowie deren Implikationen. Dabei wurden 6 Typen von Leitbildern unterschieden: implizite, explizierte, propagierte (z.B. Ideen mit Leitbildpotenzial), explizite und oktroyierte Leitbilder.

Der “Code of Ethics” vom BID (BID e.V.) wurde vom Referenten als okrtoyiert eingestuft, da das Leitbild als fremdgesetzt bewertet wurde. Demokratiepädagogisch betrachtet müssten z.B. Leitbilder 3 Dimensionen erfüllen, um wirklich als impliziert und expliziert bezeichnet werden zu können: 1. Die Erscheinungsform: mental und manifest, 2. Handlungswirksamkeit = zukunftsbezüglich, verinnerlicht, denk- und handlungsanleitend und 3. von den Vertretern selbst getragen. Bin ich automatisch Mitglied bei BID e.V., wenn ich Mitglied im Berufsverband BiB bin? Wie auch immer, wie lässt sich ein von (allen) Mitgliedern aller Bibliotheks- und Informationsverbände getragener “Code of Ethics” denn durchsetzen? Durch Liquid Democracy? Beispiele aus anderen Ländern bzw. anderen Bibliothekwesen im internationalen Vergleich, wo Entscheidungen und Willsensbildungsprozesse auf bibliothekarischer Ebene demokratiepädagogisch durchgesetzt wurden und werden, wären sehr interessant und wichtig gewesen, um dnoch deutlicher zu machen, wie wichtig die Demokratiesierung von Bibliotheken, Berufsverbänden und dem Berufsstand im Allgemeinen wäre.

In einem vorletzten Kapitel seines Vortrags ging Jobmann auf Musik in öffentlichen Bibliotheken im Speziellen ein. Mir war zwar bekannt, dass öffentliche Bibliotheken Musik des Labels Aggro Berlin anschaffen, das frauenfeindliche und sexistische Texte enthält, aber neonazistische Musik war mir neu. Die Methode Standing Order wurde hier teilweise kritisiert. Auch die zurecht in der Kritik stehende Musikgruppe Frei.Wild (Rechtsrock) und die Anschaffung von Musik nach dem Motto, weil es der “Kunde so will”, wurde hierbei angeprangert. Jobmann plädiert für den Aufbau von Medienkompetenz bei Bibliothekaren und Bibliothekarinnen, was laut ihm eine Leerstelle in der bibliothekarischen Aus- und Weiterbildung darstellt. Meines Erachtens ist unser Rollenverständnis durchaus in Gefahr, wenn wir Medien gleich welcher Art anschaffen, aber dem “Kunden” nicht medienkompetent genug machen und jeden Wunsch erfüllen. Der Referent sprach sich auch für Veranstaltungen in öffentlichen Bibliotheken aus, in denen über Musikalien wie Labels wie Aggro Berlin und anderen Medien über Gefahren und deren Inhalt kritisch aufgeklärt wird. Sein Credo war das einer dialogischen Bestands- und Bibliotheksentwicklung, als nur ungefragt und unreflektiert gewünschten Content für den “Kunden” zur Verfügung zu stellen. Das Publikum gab ihm größtenteils Recht. Besonders gefiel mir das Statement einer Bibliothekarin, die wie ein Gedicht das Rollenverständnis von vielen BibliothekarInenn satirisch deutlich machte:

“Ein Leser liest, ein Nutzer nutzt, ein Bibliothekar betreut eine Bibliothek. Ist diese krank?”

Prof. Dr. Rösch kritisierte die Novolatrie im Bibliothekswesen, die Alles Neue sofort für gut befindet und ständig Neues als gut und Altes als per se schlecht einordnet. Dabei machte er deutlich, dass nach seiner Meinung die Bestandorientiertung in deutschen Bibliotheken immer noch von einem obrigkeitsstaalichen Handeln geprägt ist. Statt nur Ausleihen und die Mediennzutung zu messen und zu beurteilen, galt sein Plädoyer den Bildungsprozessen, die durch Bibliotheken angeregt werden und im Lernort Bibliothek mit verschiedenen Lehrarrangement stattfinden. Wie können Unterhaltsträger diesen Mehrwert erkennen? Er lobte ausdrücklich den Vortrag, sprach sich gegen die “marktkonforme” Bibliothek aus und appellierte an die Bibliothekswelt mehr Transparenz bei Entscheidungsprozessen zu schaffen und mehr Diskurse zu organisieren. Shaked Spier verlangte vom Berufsstand mehr in die Offensive zu gehen, als in Deckung und seine Rolle und sein Verständnis des Berufs besser nach außen zu kommunizieren und deutlicher zu machen, was unsere Aufgaben und unser Wert ist.

Ein letzter Votrag des Tages, welchen ich noch besuchte, handelte vom E-Day an der Staatsbibliothek zu Berlin, der phonetisch betrachtet eine Ähnlichkeit mit dem D-Day von 1944 hat. Dabei handelt es ich bei Ersterem um einen Thementag zu elektronischen Ressourcen. So wurde ein erster E-Day 2011 von 800 Menschen besucht.

Zu guter letzt ein Schlussplädoyer, das wohl von Peter Jobmann oder Gerhard Zschau stammt. Beide könnten zusammen als die Willy Brandts des deutschen Bibliothekswesens bezeichnet werden, da sie legitimerweise “Mehr Demokratie wagen” fordern, was wohl das Credo von Brandt war. Heute scheint dies dringender und nötiger denn je. Im Europäischen Jahr der Bürger und Bürgerinnen (2013), in dem Vereine wie “Mehr Demokratie e.V.” großen Zulauf und Zuspruch finden und Volksentscheide und -begehren mehr und mehr von Menschen in Deutschland eingefordert werden, greifen die beiden ein Thema auf, dass auch im Unternehmenskontext zunehmend Machtstrukturen verändert werden. Doch Demokratie macht Arbeit und Innovation entsteht wohl leichter durch demokratische als durch autokratische Strukturen, oder?

“Ich will weg vom Verwaltungsbibliothekswesen. Ja – dieser Teil wird den Weg gehen, den Gunter Dueck beschreibt: unterbezahlt und in Masseneinrichtung organisiert. Der einzige Weg in die Zukunft führt Bibliotheken über demokratische Wege. Bisher sind wir grenzwertig “unterprofessionell”. Wir haben fast keine Ahnung von Medienpädagogik, obwohl wir täglich Medien hin und her reichen und wir haben keine Ahnung ob unsere Leseförderung funktioniert, obwohl wir uns damit legitimieren. Wir wissen auch nicht, wie wir eigentlich die Verteidigung gegen unmenschliche (fängt bei Alltagsrassismus an) Inhalte organisieren, so wir denn überhaupt wollen (wo wir ja so neutral sind).

Der zweite Tag begann unter anderem mit der Session “Was Ihr Wollt” – Nutzerforschung in Bibliotheken, die von Ulla Wimmer (HU Berlin) moderiert wurde. Dabei möchte ich eigentlich vor allem auf den Vortrag von der Ethnologin und Bibliothekarin Corinna Haas eingehen, die in einer Einführung Ethnographische Methoden in der Bibliotheksforschung vorstellte. Besonders bemerkenswert war, dass bereits Pierre Bourdieu als einer der ersten weltweit 1965 “The Users of Lille University Library” verfasste, was viele Jahre in der anglo-amerikanischen Welt und darüber hinaus wohl kaum jemand zur Kenntnis nahm. Er untersuchte die Bibliotheksbenutzung als Perfomance im Raum und griff als Vorreiter auch Fragestellungen um das Thema “Informationskompetenz” auf. Weitere Infos zum Originaltext hier:

Les utilisateurs de la bibliothèque universitaire de Lille, in Rapport pédagogique et communication, Bourdieu, Passeron, Saint-Martin (eds.) Mouton, Cahiers du Centre de sociologie européenne, 2, 1965, p.9-36; aussi, Les temps modernes, 232, septembre 1965, p.109-220

Doch nach einer kurzen Recherche, stelle ich schon fest, dass es noch mindestens ein weiteres ethnografisches Projekt an einer Universitätsbibliothek in Frankreich gibt, das Anthrolib nicht verzeichnet. 2008 wurde an der “Bibliothèque universitaire centrale de l’Université Toulouse Le Mirail” eine “enquête ethnographique” durchgeführt. Die Publikation hierzu ist “Du lecteur à l’usager”: Ethnographie d’une bibliothèque universitaire aus dem Jahr 2010, welche von der Soziologin Mariangella Roselli und Marc Perrenoud verfasst wurden. Ein 33-seitiger Fachartikel “Formes de réception et d’appropriation des ressources numériques en milieu étudiant” von Roselli zur ethnografischen Untersuchung in Toulouse findet sich unter folgendem Link. Eine lesenswerte Rezension zu diesem Buch findet sich auf der Internetseite von “La Vie des Idées”, wo auch erwähnt, welche Nutzertypen Roselli und Pernoud die B.U. in Toulouse frequentieren. Dabei wird auch auf die Feminisierung des Bibliothekspersonals eingegangen, was einer kritischen Betrachtung unterzogen wurde.

Weitere Erkenntnisse aus dem Vortrag waren, dass es bislang erst insgesamt etwa 60 Projekte ethnografischer Forschung in bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Einrichtungen gab, wovon sehr viele in den USA an der Universität von Rochester durchgeführt wurden, wie auf der Webseite von Anthrolib der eben genannten Einrichtung zu sehen ist. Dabei waren das sehr unterschiedliche Herangehensweisen von Untersuchungen zur “Information infrastructure in rural libraries in Romania” bis hin zu “How children are using computers”. Hierbei fielen für mich neue Fachausdrücke wie “Participatory Design” oder Space Design, die im bibliothekarischen Bereich bei der Anwendung ethnografischer Methoden einen Schwerpunkt bilden. Werden ethnografische Methoden außer am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaften an der HU Berlin auch an Hochschulen gelehrt? Aufgrund der Tatsache, dass die Vortragsfolien nun schon online sind, will ich nur noch auf die letzte Folie eingehen. Dabei warf Haas einige Fragen auf, die für die weitere Bibliotheksarbeit und -forschung zukünftig eine Beantwortung verlangen: “Brauchen wir mehr Bibliothekare, die ethnographische Methoden in ihrer Einrichtung anwenden oder mehr Ethnografen ( wie Corinna Haas oder Frank Seeliger)? Wer ist überhaupt in der Lage solche Studien durchzuführen? Wie ist bislang hierzu die Interessenlage oder die Finanzierung?”

Sie plädierte dafür ethnografischen Methoden auch in Schulbibliotheken und öffentlichen Bibliotheken auszuprobieren, was bislang noch zu wenige weltweit “wagten”. Warum eigentlich?

Der anschließende Vortrag “Von der Ethnography zum Participatory Design: Qualitative Nutzerstudien als integraler Bestandteil in der (Weiter-)entwicklung bibliothekarischer Services von Kerstin Schoof & Frank Seeliger ist leider noch nicht online. Schorf benannte des Dialog und die teilnehmende Beobachtung als zentrale Elemente, um Rückschlüsse auf neue und geforderte Dienstleistungen der eigenen Einrichtung zu ziehen. Participatory Design wurden in dern 1970er und 1980er Jahren in Skandinavien entwickelt und sieht vor, User/Nutzer systematisch in Planungs- und Gestaltungsprozesse mit einzubeziehen. So wurde bei der Planung des Urban Media Space in Aarhus (Dänemark) die Bürger und Mitbürger (Nutzer- und Nicht-Nutzer von Bibliothek) integrativ mit eingebunden. Dies geschah z.B. mittels Medthoden wie dem World Café und Village Square, aber auch Befragungen. Diese partzipatorische und demokratische Element wäre sicherlich auch für den Neubau der Zentral- und Landesbibliothek unbedingt von Nöten, da viele die Entscheidung für die Errichtung in Tempelhof als autoritativ bezeichnen und deshalb einen Bau mehr um Zentrum der Hauptstadt fordern.

“All research is problematic, because it’s historical. It’s like looking out the back of a car.” Terry Leahy

Beim letzten Vortrag dieser Session, den ich sah, ging es um die Neubauplanungen der UB Marburg insbesondere durchgeführte Benutzerumfragen, deren Ergebnisse exakt die einer geisteswissenschaftlich geprägten Universiät widerspiegeln. Begonnen wurde mit dem oben genannten Zitat eines früheren Tesco-Mangers, wenn ich mich richtig erinnere. Der Direktor Hubertus Neuhausen berichtete von 3 Benutzerumfragen, die er im Laufe mehrere Jahre von Mitarbeitern am IBI der HU Berlin durchführen ließ, deren Service er ausdrücklich lobte und weiterempfahl. Anschließend bewertete deren Ergebnisse, die durchaus Unterschiede aufwiesen, wobei er Interpretationen und Deutungsmöglichkeiten benannte. Für die Nachmittagssessions, welche ich besuchte, werde ich einen weiteren vierten Blogeintrag verfassen.

Das erste Mal war ich auf der InetBib-Tagung. Die Vorträge wirkten generell praxisrelevanter als vieles, was ich auf den vergangenen Bibliothekartagen hörte.

Gleich mal zur Einstimmung

Mayr, Peter: Aufgeschnappt auf der InetBib-Tagung…, Hatori Kibble

Meine Mitschriften habe ich mal wieder über ein Etherpad gemacht, so dass die verschiedensten Diskussionen sich dort gerne noch anschließen können.

04.03.2013

Wissenschaftliches Arbeiten in der Zukunft

Open Access und Repositorien

Elektronisches Publizieren

Nutzerwünsche erkennen

06.03.2013

Erweiterte Informationskompetenz für das wissenschaftliche Publizieren

Digital Divide und Smartphone-Generation

Zu den Workshops, Firmenvorträgen:

Mayr, Peter: InetBib Wikipedia-Workshop: Daten statt handgestrickten Listen, Hatori Kibble

Mayr, Peter: InetBib Tag 2: Scannen und Linken, Hatori Kibble

Mayr, Peter: InetBib Tag 3: jQuery und aus!, Hatori Kibble

Ein Eindruck

Maxam, Tibor: Zum ersten Mal InetBib-Tagung, Tibormaxam.de [Udate, 17.03.2013]

Und noch was am Rande:

Stöhr, Matti: It’s the frei 2013 Countdown (16): Kartenimpressionen auf der InetBib-Tagung 2013, LIBREAS.Library Ideas

[Update] Am 25.9.2013 wurden die alten Etherpad-URLs gegen neue ausgetauscht.

Unsere Gesellschaft und die Anforderungen an jeden einzelnen ändern sich rapide, was nicht zuletzt an dem rasant wachsenden Medien- und Informationsangebot liegt, mit dem wir uns auseinander setzen müssen. Statistisch belegt dieses Video diese Herausforderungen:

Das Video ist gut einsetzbar in Informationskompetenzschulungen, um zu zeigen, dass Anforderungen sich änderen und dass die Studierenden am Ball bleiben müssen, um mit diesen Herausforderungen wie “internationale” Konkurrenz, neuen Medien- und Kommunikationsformen, neuen beruflichen Herausforderungen usw. klarzukommen. Warum muss man sich heutzutage im Informationskompetenz, Rechercheregeln usw. auseinander setzen. Es geht über den Zweck, eine wissenschaftliche Arbeit zu scheiben hinaus.

Ansonsten gilt auch hier:

Besonders erfolgreich wird diese Sammlung [IK] dann, wenn auch Sie in den Kommentaren oder mit “Gastbeiträgen” Ihre Videos oder Infografiken hinzufügen.

Auf die aktuelle Version des Videos aufmerksam geworden über:

Did You Know 3.0, Nachrichten für öffentliche Bibliotheken NRW

Das Handbuch “bischu” zur Zusammenarbeit von Schule und Bibliothek steht seit dem 6. Dezember 2012 online zur Verfügung. Auch wenn es dabei um ein Online-Handbuch geht, das in der Schweiz entwickelt wurde und von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich herausgegeben wurde, halte ich es durchaus für eine wertvolle Anregung und Ideenbörse, wie Schulen und Bibliotheken gemeinsam Lese-, Medien- und Informationskompetenz fördern können. Es enthält wertvolle Materialien

Das Handbuchprojekt geht auf eine 2010 lancierte Initiative der Bildungsdirektion des Kantons Zürichzurück, um vorhandenes Wissen zu bündeln und Schulen und Bibliotheken zugänglich zu machen. Es stand den Entwicklern des Buchs eine Fachgruppe von Schulleitern, Lehrenden und BibliothekarInnen zur Verfügung, die deren Verwirklichung wissenschaftlich begleiteten. Die Hauptautorin des Online-Handbuchs ist Kathrin Amrein, die Bibliothekspädagogin und Grundschullehrerin ist und am Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien das Projekt „Literale Förderprojekte für Kindergarten und Primarschule“ leitet.

Der Aufbau und das Inhalte mit denen sich das Handbuch auseinandersetzt besteht aus konkrete Ideen zur Zusammenarbeit von Schule und Bibliothek. Darüber hinaus gibt es ein großes Kapitel zum Thema Pädagogik, das unter anderem die Kapitel “Mehr als Bibliothek”, Spiele und Games oder Sprachvielfalt enthält.

Hilfreich sind beispielsweise Angebote, welche die Hörfähigkeit schulen. Auch kommentierte Links zu Informationskompetenz, Lesen, Schreiben und Sprachenvielfalt stehen im Online-Handbuch zur Verfügung. Ein Kapitel widmet sich der Partizipation in der Bibliothek, dessen Ziel ist es, Kinder und Jugendliche in die Bibliotheksarbeit einzubinden.

Es bleibt zu hoffen, dass das Online-Handbuch bischu auch in Deutschland und anderswo intenstiv genutzt wird.

So sehen College-BibliothekarInnen die Aufgabe der Vermittlung von Information Literacy im 21. Jahrhundert und auch ihren Erfolg:

Quelle:

Kitka, Kerry: Infographic: Information Literacy Issues, EasyBib, 10.04.2012