I Like Big Books

Lesen ist cool!

Bibliothekarisch – die berufliche Tätigkeit eine:r Bibliothekar:in betreffend.

Lesen ist cool!

„Wo Bücher sind, herrscht meist papierne Stille. Vor den Lesesälen der Bibliotheken mahnt ein Schild zur Ruhe, vor der Schrift verstummt die Rede, wenn wir le-sen, schweigt der Mund.“ Tilla Schnickmann

Am heutigen „Tag gegen Lärm – dem International Noise Awareness Day“ möchte ich fünf aktuellere Beispiele aus Bibliotheken und deren Forschung zitieren, in denen das Thema Lärm eine Rolle spielt(e). 2010 wurde hier bereits zu diesem Internationalen Tag gegen Lärm ein Blogpost verfasst, der sich auch mit den Klischees der „Shushing Librarians“ auseinandersetzte.

Viel Lärm um nichts, oder was war da im März los, in München? Auch in der Bayerischen Staatsbibliothek gab es am 1. März 2013 einen öffentlichkeitswirksamen „Flitzer-Vorfall“. Die Konsequenzen war unter anderem die Verstärkung des Sicherheitspersonals.

Die Bibliothekarin Calypso Nash wurde vor kurzem von der Oxford University entlassen, weil sie Lärm in ihrer Bibliothek zuließ und den derzeit weltbekanntesten Tanz nicht verhinderte. Vergeblich setzten sich ihre Studenten dafür ein, dass die Bibliothekar Calypso Nash wieder eingestellt werden sollte. Es handelte sich um den im Internet weltweit verbreiteten Harlem Shake. In Australien wurden deshalb auch schon Arbeiter einer Goldmine entlassen, da sie den Harlem Shake unterirdisch durchführten und hierzu ein Video bei YouTube einstellten.

Laut der Studie “Library Services in the Digital Age” des Pew Research Center vom Januar 2013, in der 2.252 US-Amerikaner befragt wurden, ergab dass die sich die Nutzer und Nutzerinnen vier wichtige Angebote in Bibliotheken wünschen: BibliothekarInnen, die dabei helfen Informationen zu finden, Bücher ausleihen zu können, einen freien Zugang zu Computern und zum Internet und an vierter Stelle folgte der Wunsch nach ruhigen Lernorten für Kinder und Erwachsene ebenso. Laura Miller, die Autorin des Artikels „Bring back Shushing Librarians“ macht deutlich, dass Bibliotheken insbesondere für Menschen, die nicht über die finanziellen Mittel verfügen an ruhigen Orten zu wohnen und Ruhe zu finden, einen Ort bieten, der ihnen dies ermöglicht.

„I can see why someone who works in a hushed library might prefer to see it become as lively as a cafe, street corner, park bench or the Apple Store, but we already have those places to go to when we want to sit and visit or to congregate around a screen. Where will we go when we need some peace?For rich people, that’s not a problem. They live in spacious homes, glide along in hermetically sealed cars, book weekends in restful spas, dine in restaurants where the nearest table is 6 feet away. Quiet is one of the sweetest luxuries they’re able to afford. But most rich people don’t use libraries. For the rest of us, refuge from this cacophonous world is getting harder and harder to come by. Let’s hope librarians are listening to all the patrons asking them not to take it away.“

Lucia Hacker aus Deutschland hat sich 2011 in ihrer Masterarbeit “Lärmort” Bibliothek? : Der Lern- und Kommunikationsort Bibliothek im Spannungsfeld unterschiedlicher Nutzerbedürfnisse am Beispiel der Universitätsbibliothek Erfurt“ eingehend dieser Frage vom Lärmort Bibliothek gewidmet und hierzu eine spannende Arbeit abgeliefert. Ihre These lautete, dass jede Bibliothek, insbesondere solche Einrichtungen, welche von der sogenannten „Generation Blogogna“ frequentiert werden, über sogenannte Geräuschhabitate verfügen. Dabei zitierte sie Steffen Wawra vom Deutschen Bibliotheksverband, der diese als lebendige Lernorte und Orte der Kommunikation bezeichnet. Das mag sicherlich stimmen, aber es könnte in bestimmten Fällen auch eine euphemistische Beschreibung sein. Herausforderungen liegen nun für Bibliotheken darin, eine möglichst breite Vielfalt an Nutzerbedürnissen nachzukommen. Hacker entwickelte mithilfe von Soundkarten eine „Kartographie des Lärms“. Die Geräuschhabitate sind sich durch den Bibliotheksbau, die Bibliotheksnutzer und das Bibliotheksmanagement zu begründen. Die Autorin der Masterarbeit führte eine telnehmende Beobachtung und eine Online-Nutzerbefragung durch. Ergebnisse hierzu wurden auf den eben beschriebenen „Soundkarten“ sichtbar gemacht. Dadurch wurde es möglich für die Erfurter Universitätsbibliothek im Speziellen die Zonen herauszufiltern, in denen es ratsam ist, Ruhebereiche einzurichten.

Ab 11 Uhr am 13.03. ging es in der KIBA-Lounge um die interdisziplinäre GeNu-Media-Teilstudie (verschiedener Fachbereiche) der HTWK Leipzig: „Analyse der Möglichkeiten und Grenzen intergenerativer Zielgruppenorientierungen in Bibliotheken“.

Sandra Michaelis (GeNuMedia) und Prof. Dr. Gerhard Hacker hielten hierzu einen Vortrag mit dem Titel „Bibliotheken – der neue Ort generationsübergreifender Medienbildung?“ Bereits 2012 wurde dieses Teilprojekt auf dem Bibliothekartag in Hamburg mit dem Titel „Senioren im Fokus. Die Nachwuchsforschergruppe GeNuMedia- Barrierefreie Medien – Generationsübergreifende Nutzungskonzepte“ vorgestellt. Der letztjährige Vortrag zu diesem Thema gibt die Grundstruktur wieder, welche auch dieses Jahr einleitend so präsentiert wurde. Das Projekt ist in unterschiedliche Schwerpunkte eingeteilt. Nachdem eine Datenbasis zur Medienaneignung und Intergenerativen Medientechnologien erstellt ist, sollen Handlungsempfehlungen für die Konzeption und Realisation generationsadäquater Medientechnologien erstellt werden. Dabei hatte ich den Eindruck, dass der Begriff Medienkompetenz häufiger verwendet wurde als Informationskompetenz. Nach einer Definiton des Begriffs Medienkompetenz nach Tulodziecki wurde auf Sekundäranalysen des (Medien-)nutzungsverhaltens in Bibliotheken eingegangen. Mehr dazu findet sich in der oben angegebenen Verlinkung (hier im Blog) zum letztjährigen Vortrag,

„Medienkompetenz beschreibt das Vermögen und die Bereitschaft in Medienzusammenhängen sachgerecht, selbstbestimmt, kreativ und sozial verantwortlich zu handeln“ (Schulz-Zander & Tulodziecki, 2009, S. 44).

„Auf einem Plakat war damals ein schwarzes Mädchen mit einem Buch in der Hand

zu sehen. Darunter stand: »Ich war mal eine dumme Blondine.«“

„Wenn wir rausgehen auf die Straße, dann können Unfälle passieren. Aber wenn sich die Bibliothekar_Innen nicht öffnen, nicht da präsent sind, wo Bildungsbenachteiligte, Arme und von sozialer Exklusion betroffene Menschen sind, dann können sie beim „Kampf“ gegen Armut, den Einsatz für sozialen Frieden und dem Wohl ihrer (potentiellen) Communities herzlich wenig ausrichten. Es geht darum Brücken zu bauen. Wenn ich die Wahl habe zwischen einer bibliothekarischen Öffentlichkeit, die sich beim Rausgehen auf die Straße Verletzungen zuzieht und einer bibliothekarischen Öffentlichkeit, die erkrankt, weil sie sich nur mit sich selbst beschäftigt, dann habe ich keine Zweifel: Ich würde die erste Option wählen.“

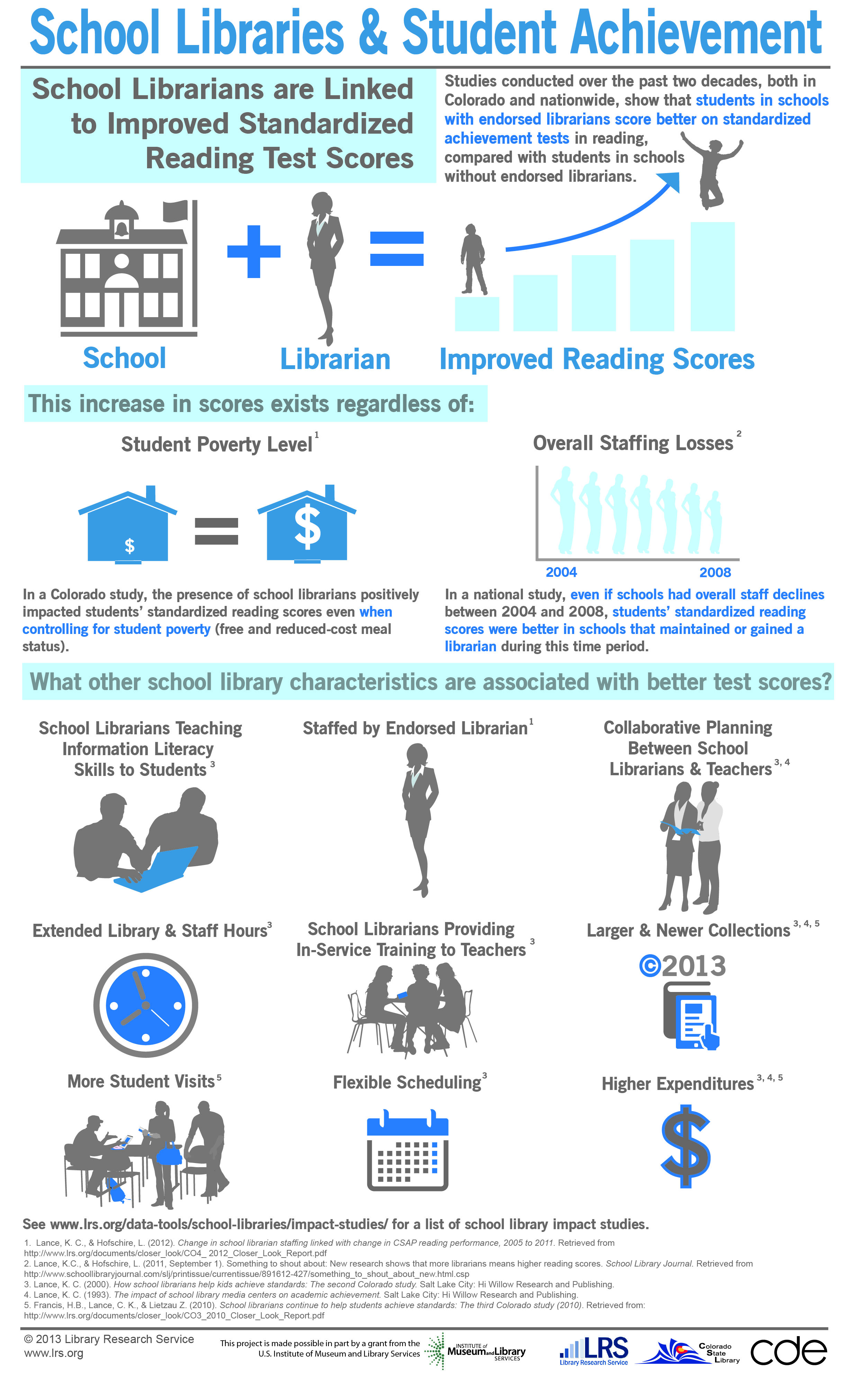

Am 12.10.2012 wurde hier im Blog das Video des Bibliotheksverbands der Schulbibliothekare im US-Bundesstaat New Jersey zum Einfluß von Schulbibliotheken auf den Schulerfolg gepostet. Das Video, als auch die Infografik und deren Argumente beziehen sich auf die Studie „The Impact of School Libraries on Student Achievement“. Wer sich gerne tiefer in die Thematik einarbeiten will, dem sei die Bibliografie von „US school library impact studies“ empfohlen und das am Ende des Blogposts angefügte Video.

Der zweite Tag begann unter anderem mit der Session „Was Ihr Wollt“ – Nutzerforschung in Bibliotheken, die von Ulla Wimmer (HU Berlin) moderiert wurde. Dabei möchte ich eigentlich vor allem auf den Vortrag von der Ethnologin und Bibliothekarin Corinna Haas eingehen, die in einer Einführung Ethnographische Methoden in der Bibliotheksforschung vorstellte. Besonders bemerkenswert war, dass bereits Pierre Bourdieu als einer der ersten weltweit 1965 „The Users of Lille University Library“ verfasste, was viele Jahre in der anglo-amerikanischen Welt und darüber hinaus wohl kaum jemand zur Kenntnis nahm. Er untersuchte die Bibliotheksbenutzung als Perfomance im Raum und griff als Vorreiter auch Fragestellungen um das Thema „Informationskompetenz“ auf. Weitere Infos zum Originaltext hier:

Les utilisateurs de la bibliothèque universitaire de Lille, in Rapport pédagogique et communication, Bourdieu, Passeron, Saint-Martin (eds.) Mouton, Cahiers du Centre de sociologie européenne, 2, 1965, p.9-36; aussi, Les temps modernes, 232, septembre 1965, p.109-220

Doch nach einer kurzen Recherche, stelle ich schon fest, dass es noch mindestens ein weiteres ethnografisches Projekt an einer Universitätsbibliothek in Frankreich gibt, das Anthrolib nicht verzeichnet. 2008 wurde an der „Bibliothèque universitaire centrale de l’Université Toulouse Le Mirail“ eine „enquête ethnographique“ durchgeführt. Die Publikation hierzu ist „Du lecteur à l’usager“: Ethnographie d’une bibliothèque universitaire aus dem Jahr 2010, welche von der Soziologin Mariangella Roselli und Marc Perrenoud verfasst wurden. Ein 33-seitiger Fachartikel „Formes de réception et d’appropriation des ressources numériques en milieu étudiant“ von Roselli zur ethnografischen Untersuchung in Toulouse findet sich unter folgendem Link. Eine lesenswerte Rezension zu diesem Buch findet sich auf der Internetseite von „La Vie des Idées“, wo auch erwähnt, welche Nutzertypen Roselli und Pernoud die B.U. in Toulouse frequentieren. Dabei wird auch auf die Feminisierung des Bibliothekspersonals eingegangen, was einer kritischen Betrachtung unterzogen wurde.

Weitere Erkenntnisse aus dem Vortrag waren, dass es bislang erst insgesamt etwa 60 Projekte ethnografischer Forschung in bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Einrichtungen gab, wovon sehr viele in den USA an der Universität von Rochester durchgeführt wurden, wie auf der Webseite von Anthrolib der eben genannten Einrichtung zu sehen ist. Dabei waren das sehr unterschiedliche Herangehensweisen von Untersuchungen zur „Information infrastructure in rural libraries in Romania“ bis hin zu „How children are using computers“. Hierbei fielen für mich neue Fachausdrücke wie „Participatory Design“ oder Space Design, die im bibliothekarischen Bereich bei der Anwendung ethnografischer Methoden einen Schwerpunkt bilden. Werden ethnografische Methoden außer am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaften an der HU Berlin auch an Hochschulen gelehrt? Aufgrund der Tatsache, dass die Vortragsfolien nun schon online sind, will ich nur noch auf die letzte Folie eingehen. Dabei warf Haas einige Fragen auf, die für die weitere Bibliotheksarbeit und -forschung zukünftig eine Beantwortung verlangen: „Brauchen wir mehr Bibliothekare, die ethnographische Methoden in ihrer Einrichtung anwenden oder mehr Ethnografen ( wie Corinna Haas oder Frank Seeliger)? Wer ist überhaupt in der Lage solche Studien durchzuführen? Wie ist bislang hierzu die Interessenlage oder die Finanzierung?“

Sie plädierte dafür ethnografischen Methoden auch in Schulbibliotheken und öffentlichen Bibliotheken auszuprobieren, was bislang noch zu wenige weltweit „wagten“. Warum eigentlich?

Der anschließende Vortrag „Von der Ethnography zum Participatory Design: Qualitative Nutzerstudien als integraler Bestandteil in der (Weiter-)entwicklung bibliothekarischer Services von Kerstin Schoof & Frank Seeliger ist leider noch nicht online. Schorf benannte des Dialog und die teilnehmende Beobachtung als zentrale Elemente, um Rückschlüsse auf neue und geforderte Dienstleistungen der eigenen Einrichtung zu ziehen. Participatory Design wurden in dern 1970er und 1980er Jahren in Skandinavien entwickelt und sieht vor, User/Nutzer systematisch in Planungs- und Gestaltungsprozesse mit einzubeziehen. So wurde bei der Planung des Urban Media Space in Aarhus (Dänemark) die Bürger und Mitbürger (Nutzer- und Nicht-Nutzer von Bibliothek) integrativ mit eingebunden. Dies geschah z.B. mittels Medthoden wie dem World Café und Village Square, aber auch Befragungen. Diese partzipatorische und demokratische Element wäre sicherlich auch für den Neubau der Zentral- und Landesbibliothek unbedingt von Nöten, da viele die Entscheidung für die Errichtung in Tempelhof als autoritativ bezeichnen und deshalb einen Bau mehr um Zentrum der Hauptstadt fordern.

„All research is problematic, because it’s historical. It’s like looking out the back of a car.“ Terry Leahy

Beim letzten Vortrag dieser Session, den ich sah, ging es um die Neubauplanungen der UB Marburg insbesondere durchgeführte Benutzerumfragen, deren Ergebnisse exakt die einer geisteswissenschaftlich geprägten Universiät widerspiegeln. Begonnen wurde mit dem oben genannten Zitat eines früheren Tesco-Mangers, wenn ich mich richtig erinnere. Der Direktor Hubertus Neuhausen berichtete von 3 Benutzerumfragen, die er im Laufe mehrere Jahre von Mitarbeitern am IBI der HU Berlin durchführen ließ, deren Service er ausdrücklich lobte und weiterempfahl. Anschließend bewertete deren Ergebnisse, die durchaus Unterschiede aufwiesen, wobei er Interpretationen und Deutungsmöglichkeiten benannte. Für die Nachmittagssessions, welche ich besuchte, werde ich einen weiteren vierten Blogeintrag verfassen.

Diese Frage diskutierten Annie Kidder, Paul Kay und Diane Maliszewski, als sie 2010 über die Weiterentwicklung von Schulbibliotheken sprachen. Werden Computer (heute vielleicht auch Tablet) langsam aber sicher die Bücher der Bibliothek ersetzen?

In den letzten Wochen ging das folgende Poster um die Social-Media-Bibliothekswelt. Und da es heute kein Bild mehr der Miniserie „Die Bibliothekarin“ gab, könnte das hier natürlich ein schöner Ersatz sein:

A trained librarian is a powerful search engine with a heart

Sarah McIntyre hatte dieses Poster für die „mass lobby of parliament for school libraries!“ – eine Demonstration für Schulbibliotheken Oktober 2012 – entworfen. Dankenswerterweise stellt es sie nun für alle Interessierten zur Verfügung.

Das Poster kann man herunterladen in folgenden Größen.

| Farbig | Schwarz/Weiß |

| A4 version | A4 version |

| A3 version | A3 version |

| US Letter size | US Letter size |

Bitte dabei beachten:

Please do not use these for profit; if you’re interested in selling them or putting them on other products, please get in touch with me. If you post it on the internet, please mention my name and link back here to this original blog post.

„Für mich sind Bibliotheken der Klebstoff, der in einer Kultur das Wissen zusammenhält, vielfältige Informationen zusammenführtund es gleichzeitig ermöglicht, diese zu teilen. Das Teilen von Gedanken gehört zur Offenheit und Freiheit einer Gesellschaft. Bibliotheken sind Orte, die dieses Teilen ermöglichen.“ Ranga Yogeshwar (Schirmherr der Langen Nacht der Bibliotheken NRW 2012)

Der Dachverband der Bibliotheks- und Informationsverbände, Bibliothek & Information Deutschland (BID) e.V., verleiht die Karl-Preusker-Medaille 2012 an den Physiker und Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar. Die Bundesvereinigung würdigt damit Yogeshwars besonderes Engagement für Bibliotheken und Informationseinrichtungen. In der Begründung heißt es, dass Yogeshwar sich seit vielen Jahre für Bibliotheken stark macht und wieder wieder verdeutlichte hat Ranga Yogeshwar ist nicht nur einer der bekannten Wissenschaftsjournalisten und Physiker im deutschsprachigen Fensehen, sondern auch der Enkelsohn von Ranganathan, der unter anderem die Facettenklassifikation erfand. Er ist der diesjährige Preisträger der Preusker-Medaille. Jürgen Plieninger macht auf netbib auf den Namengeber dieses Preises aufmerksam:

„Die Medaille erinnert an Karl Benjamin Preusker (1786-1871), der am 24. Oktober 1828 im sächsischen Großenhain eine Schulbibliothek gründete, aus der wenig später die erste Öffentliche Bibliothek in Deutschland hervorging. Die Karl-Preusker-Medaille wird seit 1996 an Personen und Institutionen verliehen, die den Kultur- und Bildungsauftrag des Bibliotheks- und Informationswesens fördern und unterstützen.„

Die Preisverleihung findet am 31.10.2012 im Rahmen der Abschlussveranstaltung der bundesweiten Aktionswoche „Treffpunkt Bibliothek“ des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. (dbv) In Köln statt. Ultra Biblioteka schlägt stattdessen den Gebrüder-Grimm-Gedächtnis-Dutt vor.

Im folgenden Video wird Ranga Yogeshwar von David Weinberger interviewt. Es geht um Yogeshwars Verhältnis zu seinem Großvater Ranganathan.

Der folgende Song stammt von der Gruppe „The Smittens„. Das Video stammt von Eva Sollberger. Drehort ist eine Schulbibliothek in Burlington (Bundesstaat Vermont).